En una gaveta del escritorio que compartía con mis hermanos guardaba su foto. No me gustaba verla, él tenía este gesto incómodo de su primera comunión, tampoco fue como que sus papás pudieran escoger entre muchas otras, supongo que nunca antes lo mudaron tanto y ese fue parte del criterio de elección. He perdido la foto, tal vez a propósito.

Cuando alguien me roza la mano sin querer o incluso alguna vez voluntariamente, recuerdo que el tacto con la piel humana se puede distinguir aún debajo del agua. Incluso a los 12 años, incluso con miedo, incluso si es con el talón de la pierna derecha o con los músculos extensores.

Me metí al equipo de fut de la seis porque ahí estaban todos: Rudy, Luisca, Tichan, Papillo, Macho, Richi y mis hermanos. Desde que entré pulsié la titularidad del medio campo, pero la tenía él, era más rápido y cabeceaba bien aún siendo tan bajo. Su casa queda a la par de la cancha y desde la banda uno lo puede llamar y él sale amarrándose los tacos y la mamá le grita algo desde la ventana de su cuarto en el segundo piso, él la ignora y nos dice: ¿le damos mete tres? y revienta la bola contra un cielo sin nubes.

Otro amigo, Tururú está subido en la malla porque un mae de la Sur se la cuadró. Para mayores convenciones, la cancha de futbol divide Hatillo 6 en dos hemisferios, las alamedas de la Norte, nosotros, y los de la Sur, por los que sentíamos un oscuro rencor porque tenían cerca la pulpe, la ampliación del INVU donde había play, y la panadería Los Andes que vende un pan con dulce de leche como no ha visto nadie. Que se jodan, nosotros tenemos la gradería, el poste donde se cuenta para darle escondido y aquí vive Leo el dueño de Danger, la pastor alemán.

El planisferio conocido se limita a esto y a las montañas de Alajuelita como telón de fondo. Juro que hasta los 6 años, cuando la gente decía que China estaba al otro lado del mundo, yo creía que si uno pasaba el Monte de la Cruz iba a ver las casas de Hengshan. Pero eso puede esperar, porque Tururú no se baja de la malla y desde el otro lado de la cancha lo increpan: -me cago en su padre-, y en bumerán él responde con la misma fuerza algo que alteró para siempre mi concepto de la paternidad -yo también, ese viejo carepicha-.

En la Sur hubo un pleito grande, se sabe que sacaron puñal, porque Papillo caminó tres pasos y se puso la mano en el estómago cuando dijo -maes, me jodieron- y se desplomó junto con su pulso en el piso de la entrada de una alameda que vista desde las graderías podía verse ocupada por luciérnagas de crack.

Entre acontecimientos de este tipo, tardes comiendo boli, malos apodos y escuela, esperamos casi un año a que nos llevaran a las piscinas en la Garita. Recuerdo el bus, clásico, amarillo con doble franja negra de suburbio gringo, la espuma saliendo de los asientos verdes de cuero reventado, todos moviéndonos de una ventana a otra, la euforia hecha camino, como si la autopista General Cañas tuviera un atractivo que solo a esa edad se puede ver, un encanto que ese día impactó en seco, quedó vibrando y con el tiempo se convirtió en algo más. Regresamos más pronto de lo previsto, Luisca, que es de los mayores, me decía en el regreso desde el asiento de al lado: qué dichoso, Luigi, que puede llorar.

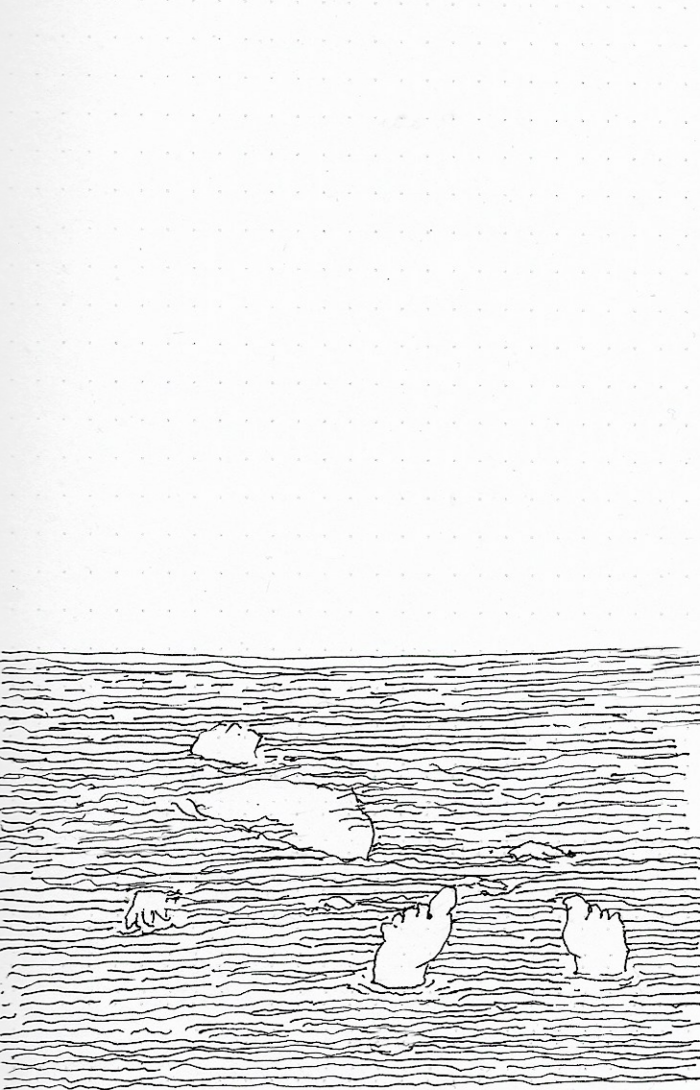

Un tiempo después, incluso un vaso de agua me producía un temor del que me rescataron las clases de natación del colegio. Del piso frío no me libré tan fácil, una noche soñé que me levantaba de la cama, el piso estaba helado y transparente. Él estaba debajo y se agitaba sin poder quebrar el vidrio sobre el que yo estaba parado e inmóvil. Tal vez se mezclaba su imagen con la de su primera comunión, ya no importa.

Han pasado muchos años y aprendí a manejar la frustración con movimiento. A veces a pie, a veces en carro, a veces en bus, ahora incluso voy a nadar de noche. Quedarse quieto es perpetuarla, el piso tiende a ponerse frío. Una sola vez, hace poco, como a las 10 pm, detuve el carro en la principal de la Uruca camino a casa de mis papás. La noche anterior vi con ellos la noticia en la tele que decía que habían matado a Tichan, de apenas 20 años, por intentar robarse una portátil de un carro del ICE. No lo pensaron mucho, se le voló fuego y listo, un criminal menos. En las noticias, Luisca, su hermano mayor, le habla a una sábana blanca tendida en el piso, regañándola, con el gesto de -¿qué putas le dije?- que muchas veces lo vi hacer mientras su hermano vivía.

Con el carro detenido, las manos en el tablero y la mirada en el tacómetro, pensaba en qué tanto me separa de ellos, qué me hace creer que mi auto conmiseración es razonable, pensé que a los que íbamos en ese bus hace 14 años nos une la otredad, el margen, sentir que la vida aún nos debe algo y ese algo sucede en otro lugar que se nos niega. Hasta hace poco Tichan saldaba cuentas quebrando ventanas en las intersecciones, yo quiebro otras cosas, pero es como quebrar el agua.

Llegamos por fin a la Garita, hubo que entrenar en una cancha improvisada y seca primero para ganarse el derecho al desayuno. No fue la primera vez, ni la última, que pegué el pecho con el fondo de una piscina por clavarme en la parte baja. -Primero yo, que sé nadar- les dije. Y así fue, -está muy baja, clávense más para allá-. Recuerdo que se los advertí como enumerando todas las tragedias posteriores. Alrededor de 60 chamacos gritando a la vez, los adultos iban por la segunda boca, Rudy mandó la bola de playa a la parte honda y a mí me tocó ir a juntarla.

Doy pasos hacia atrás y lo que sigue solo lo sabe alguien que estuvo demasiado tiempo bajo el agua. Trato de no pensar en lo que acabo de sentir en el pie, voy por la bola al final de la piscina, la devuelvo y regreso despacio, majando el fondo con cuidado. Pero un talón derecho sabe cómo se siente la piel a esa edad. Luego todo es ruido, pero en mute, llanto y algo parecido a la incriminación y el peso de su cuerpo de 10 años. Adultos con camisa y zapatos ayudándome a sacarlo, otros sosteniendo a su hermano mayor. Agua y más agua.